6月から特定健診がはじまります。

特定健診は糖尿病等の生活習慣病の人やその予備群を減らすこと、またそれらの予防を目的として始まった健康診断です。

今回は生活習慣病の中でも年々増加傾向にある糖尿病についてお話しします。

[糖尿病ってどんな病気?]

糖尿病は血糖値が高くなる病気です。

糖尿病になっても、最初はあまり症状が出ない為、気が付かない間に病気が進行し、合併症によるその他の不調が出てきてしまうことが多いです。

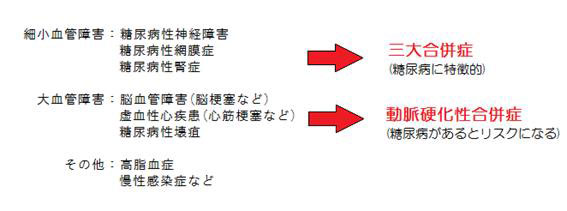

糖尿病には多くの合併症が存在します。

以下、糖尿病から起こりやすい合併症です。

[糖尿病の種類]

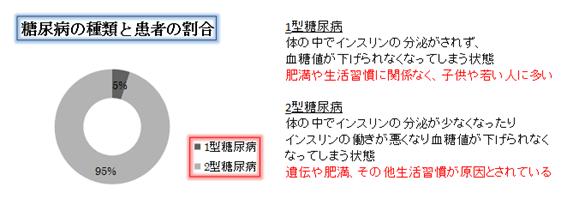

糖尿病は大きく分けて2種類があります。

上のグラフの通り95%が2型の糖尿病です。

生活習慣によって発症する事が多い病気というのがよくわかります。

[血糖値の調節とインスリン]

糖は全身の細胞のエネルギー源となる体には必要な物質で、食事(炭水化物)の摂取によって体に取り込まれます。

食事分の全てがエネルギーになるのではなく、使われなかった余分な糖は肝臓などに貯められて、食事をしていない間に少しずつ使われています。

この様に体の中では常に血糖値が一定の範囲内に収まるようにコントロールされています。

その働きに関わるのがインスリンというホルモンになります。

インスリンの主な働き

糖を細胞がエネルギー源にするのを助ける

血中に余った糖を肝臓に送る

肝臓が放出する糖の量を調節する

[糖尿病の検査]

糖尿病の検査には主に5つの項目があります。

・血糖値

・HbA1c

・グリコアルブミン

・1.5アンヒドログルシトール

・尿糖

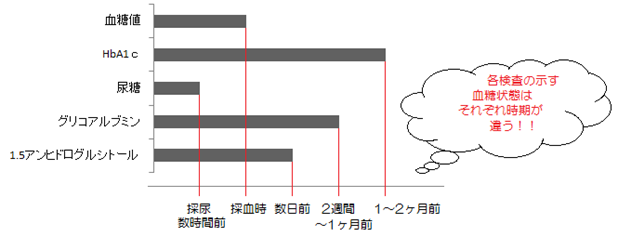

5つの項目がありますが、すべて測定している物が違いそれぞれの特徴も異なります。

最大の特徴はそれぞれ反映される血糖値の時期が異なることです。

それを踏まえ、特定健診でも測定される血糖値、HbA1c、尿糖についてもう少し詳しくお話します。

血糖値

血液中の糖の濃度を測定する検査です。

糖尿病の診断をする最も基本的な検査になります。

特徴として食事の影響を強く受けます。

採血をした時点での血糖値が正確に解る一方、それ以外の時の血糖値は把握出来ません。

特定健診での血糖値の基準値は空腹時で100mg/dl未満となります。

※特定健診では糖尿病予備群を減少させる為に若干基準値が厳しく設定されています。

(病院での検査の際、基準値は施設によって異なります。)

HbA1c(グリコヘモグロビン)

糖がくっついた状態のヘモグロビンの割合を測定する検査です。

血糖値と違い食事の影響を受けない特徴があります。

HbA1cは1〜2ヶ月間の血糖状態を反映すると言われています。

HbA1cのみでは、採血時の血糖値は解らないと言うことになります。

特定健診でのHbA1cの基準値は5.2%以下となります。

※特定健診では糖尿病予備群を減少させる為に若干基準値が厳しく設定されています。

(病院での検査の際、基準値は施設によって異なります。)

尿糖

上記2つの検査と違い、尿糖は採血ではなく尿の検査になります。

尿糖の測定は細かい数値ではなく陽性か陰性かで判断する為、尿中に糖があるかないかを大まかに知る事が出来ます。

採尿前数時間の血糖値を反映すると言われています。

また、血糖値が高くても尿糖が陰性のケースも多くあります。

特定健診での基準値は陰性です。

(血糖値が正常であれば基本的に尿中に糖は排泄されません。)

[血糖検査が沢山存在する理由]

今回は3つの検査について紹介しましたが、全ての検査にそれぞれメリット・デメリットがあります。

患者さんの病状や治療法により、検査の使い分けが必要になる事もあります。

その為に多くの検査が存在します。

今回紹介出来なかった検査にも反映する時間的特徴があるので、最後にそれを紹介します。

自分の血糖値がどのぐらいなのか、特定健診の結果で確認してみてはいかがでしょうか。

食事をする前なのか、後なのかも非常に重要になってきます。

食後に検査を受ける場合はその旨を医師に伝えてください。

なお、特定健診締め切りの8月は大変混雑いたします。

早めの受診をおすすめします。

|