「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。

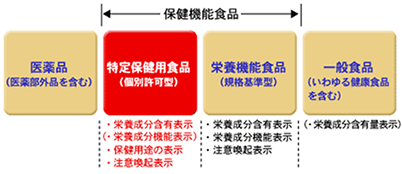

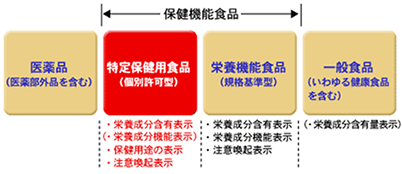

そのうち、国の制度として国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たした「保健機能食品制度」があります。

|

|

| 保健機能食品制度は、いわゆる健康食品のうち一定の基準を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める表示制度です。上記の図で示されているように「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に分類されます。さらに細かく分類をすると「特定保健用食品」は「特別用途食品」に属します。 |

|

| ※1 |

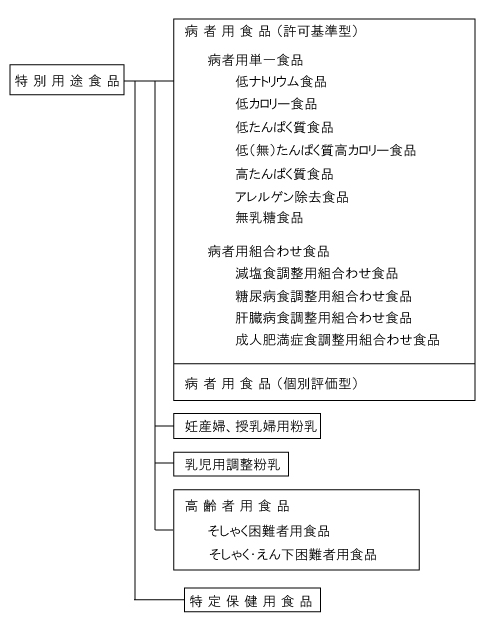

「特別用途食品」

厚生労働省が認可した「病者用食品」「妊産婦・授乳婦用粉乳」「高齢者用食品」などで特別用途食品マークが付けられている。 |

|

「栄養機能食品」

食生活の乱れや生活環境によって通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分をとれない場合に、

その補給補完のために利用してもらうための食品。

厚生労働省が定める基準に従っていれば栄養機能の表示が可能です。

|

「特定保健用食品(トクホ)」

偏りがちで不規則な食習慣によって引き起こされる「生活習慣病」の一時予防を目的として平成3年に誕生した。

その後、保健機能食品制度の見直しが行われ、条件付きトクホ、規格基準型トクホも新設され、限定的ではあるが

疾病リスク低減表示も認められるようになった。 |

| ≪代表的な特定保健用食品(トクホ)の特徴と利用上の注意点について≫ |

「お腹の調子を整える食品」

便秘改善などお腹の調子を整えるためには、まずは生活習慣を見直すことが大切です。

食物繊維を多く含む食品や乳酸菌やビフィズス菌などを含む食品、適度な水分摂取も必要になります。

それは食事のバランスを整えながらトクホを利用すると効果が得られやすいからです。

関与成分には、オリゴ糖類(フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、大豆オリゴ糖、イソマルトオリゴ糖など)、

乳酸菌、ビフィズス菌、食物繊維(難消化性デキストリン、グアガム、サイリウム種皮、小麦ふすまなど)があります。 |

「コレステロールが高めの方に適する食品」

利用する方法としてトクホと併用でコレステロールを多く含む食品をたくさん食べないようにする。

脂肪の多い献立にしない。(揚げ物や肉の脂身など)食物繊維を積極的に摂る。

関与成分には、大豆たんぱく質、キトサン、低分子化アルギン酸ナトリウム

リン脂質結合ペプチド、サイリウム種皮食物繊維、植物ステロールなどがあります。 |

「食後の血糖値の上昇を緩やかにする食品」

食事での糖質を摂りすぎないようにし、食物繊維の多い食品を積極的に摂りながらトクホを利用すると食後の

血糖上昇を緩やかにする効果につながります。

関与成分には、難消化性デキストリン、豆鼓エキス、グァバ茶ポリフェノール、小麦アルブミン、L-アラビノース

などがあります。

|

| 「血圧が高めの方に適する食品」 |

| ・ |

トクホを利用する前に下記の点も注意して利用しましょう。 |

| |

1. |

塩分の多い食品を控える |

| |

2. |

コレステロールや脂肪の多い食品を頻繁に摂らない。 |

| |

3. |

アルコールは1日1合程度に。(休肝日を作りましょう) |

| |

4. |

カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に摂りましょう。 |

| |

5. |

適正体重を維持しましょう。 |

| |

6. |

適度な運動を心がけましょう。 |

| |

7. |

できれば禁煙。 |

| |

関与成分には、ラクトトリペプチド、鰹節オリゴペプチド、イソロイシルチロシン、サーディンペプチド、

カゼインドデカペプチド、わかめペプチド、杜仲葉配合体(ゲニポシド酸)γ-アミノ酪酸(ギャバ)、

酢酸などがあります。 |

| |

|

|

「食後の中性脂肪が上昇しにくい、または体脂肪がつきにくい食品」

調理油類が多く記載されていますが、利用する量が多ければトクホでもエネルギーの摂りすぎで栄養バランスが

崩れます。まずは食事内容を見直して脂肪の摂取量を控えましょう。

脂肪の摂取量を控えた上で従来の製品に置き換えてトクホを適量利用すれば期待できる効果が得られると

考えられます。

関与成分には、ジアシルグリセロール、茶カテキン、グロビンたんぱく分解物IPA(イコサペンタエン酸)、

DHA(ドコサヘキサエン酸)などがあります。

|

「骨の健康維持に役立つ食品」

骨の健康に大切な栄養素はカルシウムです。成人は1日600mg摂取することが必要とされています。

カルシウムの他にもビタミンD・Kや日光にあたることなどが骨の健康によいとされています。

トクホには骨の形成に必要なビタミンKを多く製品や骨からのカルシウムの溶出を抑制する成分を防ぐ

製品などがあります。

食事量そのものが少なくなったり、摂取できる栄養量が少なくなったりするときはトクホを上手に利用してみましょう。

関与成分には、ビタミンK、大豆イソフラボン、MBP(乳塩基性たんぱく質)などがあります。 |

| 以上が皆さんがよく目にするトクホの健康食品の代表です。 |

トクホは医薬品ではないので、効果を過度に期待したり医薬品と同等な効能を求めることは適切な時期に適切な治療を受ける機会を逃す可能性があります。

トクホは基本的に健康が気になり始めた人・生活習慣や食習慣に不安を感じている人などの「病気ではない人」を対象にしています。

消費者にとってトクホはあくまでも製品を選ぶときの判断材料(科学的根拠に基づく情報)が明確に表示されているものとして利用するのがよいです。

また「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文言の表示が義務づけられています。

それは「日常の食生活を見直すことが一番大切なことでありバランスのとれた食事の中で表示通りに正しくトクホを利用することが必要であることを消費者に伝え、トクホに対する誤った利用や過度の期待を是正するためと考えられます。

|

トクホは有効性や安全性について厳しい審査を受け、国に認められた食品ですが

トクホの利用だけでは十分な健康は手に入れられません。

バランスのとれた食事や運動、休養など基本的な生活習慣を整えて

上手に食生活に取り入れましょう。 |

|

|

(代表)

(代表)